2019 年,或许对中国第六代导演来说是一个很重要的年份。

这一年,我们发现有多部中国第六代导演的作品上映。3 月 22 日,王小帅的《地久天长》上映;4 月 4 日,娄烨的《风中有朵雨做的云》计划上映;管虎的《八佰》也将在今年公映;加之在春节档已经上映的宁浩的《疯狂的外星人》,中国第六代导演中的 " 四位骨干 " 的作品已经或者将要与广大观众见面。

在题材上,这几位导演也给喜爱他们的影迷们奉上了一道丰盛的大餐。《地久天长》是关于剧情家庭、时代画卷;《风中有朵雨做的云》偏向悬疑犯罪、现实主义;《八佰》是抗战题材,内容磅礴;《疯狂的外星人》则是一部科幻喜剧,荒诞而无厘头。如此多样的类型一扫以往人们印象中对于中国第六代导演 " 小众 "、" 文艺 "、" 地下电影 " 的固有刻板的印象。

细心者还可以发现,这几位第六代导演的影片,开始有了更多商业化的痕迹。最为明显的就是出现了 " 流量明星 " 的身影。如王小帅的《地久天长》中有王源,娄烨的《风中有朵雨做的云》有井柏然,管虎的《老炮儿》有吴亦凡、李易峰,陆川的未来项目《749 局》有王俊凯,这些选角的风格与这几位导演以往的选角风格明显不符。

商业元素的出现,选择演员风格的转变,这些是不是说明第六代导演们开始 " 想明白 " 了,需要借助商业化的运作方式帮助自己的影片更加融入市场?

似乎提起第六代导演和商业化这一话题,总有问不完的问题:这些第六代导演是何时开始从 " 地下 " 走上 " 地面 " 的?又是基于何种原因 " 放弃 " 一些 " 坚守 ",开始接受商业化的运作方式的?第六代导演们相较前辈们在作品的商业化运作的方式上有哪些不同?我们又应该如何正确地看待这种现象?

他们的商业化电影:

相继 " 妥协 " 市场后,却照样有人逃不脱桎梏

提起第六代导演开始拥抱商业化这个话题,并不是从 2019 年才出现的。

让我们将记忆的指针拨回到 2003 年这一年。这一年发生了 " 独立电影七君子联名‘上书’电影局 " 一事。之后不少媒体和业界人士,把这起事件看作是独立电影人,当然其中也包括第六代导演们,从 " 地下 " 转向 " 地上 " 的一个标志性事件。

在 2004 年之后,王小帅创作出了《青红》和《日照重庆》等能够进入院线公映的电影,这两部影片虽然依旧保持着较高的艺术水准,但人们在影片中看到了高圆圆、范冰冰等当时的顶级明星身影。这样选择演员的风格明显与以往文艺电影在选择演员时不同。

《十七岁的单车》剧照

王小帅此举很明显是对这两部影片的市场有着比较高的期待,然而,这样的尝试并没有以成功收场。根据猫眼专业版数据显示,《青红》2005 年上映,累计票房只有 11 万元。《日照重庆》2010 年上映,票房并没有被收录到该数据平台内。

2015 年的《闯入者》,在演员的名单中我们可以看到冯远征、秦海璐的身影,影片入围威尼斯主竞赛单元,但在国内上映时首日排片却不到 2%,最终票房 1003 万元。虽然比王小帅以往的电影在票房上有了明显好转,但在商业片领域这一成绩并不亮眼。

但这似乎没有让王小帅停下对商业化的尝试步伐。这时我们再来看 2019 年的这部《地久天长》,该片是王小帅 2016 成立冬春影业之后的自己首部院线电影。

上映之前,影片在口碑营销上已无需担心,毕竟有国人首次共同获得柏林电影节影帝、影后的荣光加持,豆瓣评分也有 8.0。

在宣传营销方面,王源成为了影片的一大卖点。王小帅盛赞王源的演技也成为一大话题,而王源也积极配合影片在全国各地进行路演活动。在这样口碑发酵以及宣传营销的攻势下,毫无疑问,《地久天长》极有可能是王小帅至今最卖座的作品。因此,在《地久天长》发布会上于冬许下了 6 亿元票房的豪言。

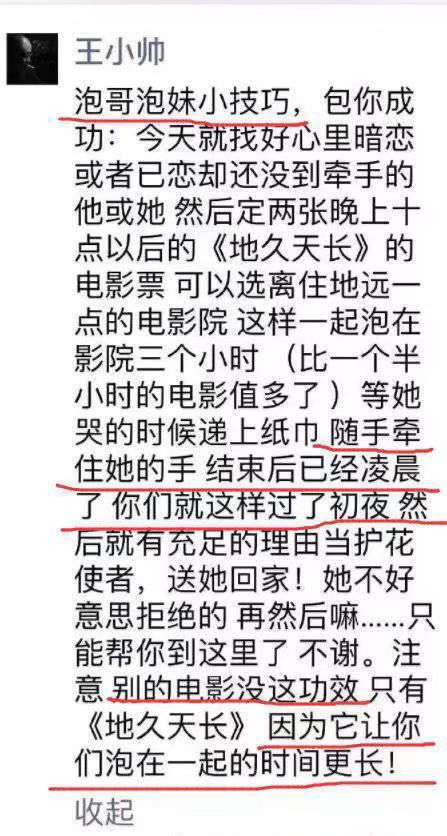

可《地久天长》在上映第二日以 1500 万元票房实现了王小帅 " 至今最卖座电影 " 的目标,但截至发稿,《地久天长》也只有 4157.9 万元票房。为了帮助影片造势,王小帅高频次的在朋友圈中同步各种宣传,其中甚至出现 " 泡哥泡妹小技巧 "" 随手牵住她的手,结束后已经凌晨了你们就这样多了初夜 " 这样引起争议的话术表达。

贾樟柯也在 2004 年后迎来了自己首部院线作品《世界》,紧接着 2006 年《三峡好人》也在影院上映。与王小帅遇到的问题类似,贾樟柯前期的商业化尝试也不算成功。

以《三峡好人》为例。这部电影当年获得第一届亚洲电影节最佳导演奖,获得第 63 届威尼斯电影节金狮奖,在国内上映时,直面撞上《满城尽带黄金甲》。据猫眼专业版显示,《三峡好人》票房只有 30.5 万元,而后者则拿下 2.30 亿元的票房。

到 2015 年的《山河故人》上映,贾樟柯也开始不能免俗地为电影路演奔波。根据公开资料显示,当时《山河故人》举办了接近 20 座城市的商业路演活动,贾樟柯亲临每一场发布会为影片造势。影片上映首日排片占比 10%,累计票房 3225.6 万元,已经是他之前所有上映影片的票房总和。

2018 年的《江湖儿女》则是贾樟柯至今最 " 贵 " 的电影。有资料显示,该片成本超过了 8000 万元。出品方也出现了新的合作伙伴华谊兄弟和欢喜传媒。一度有不少媒体将《江湖儿女》看作是贾樟柯迄今最商业的电影。

在宣发上,贾樟柯也顺应大潮流,不仅通过短视频平台、直播平台宣传影片,也拉来当时的 " 话题火箭少女 " 杨超越为《江湖儿女》站台,试图扩大影片在年轻受众中的影响力。最终影片累计票房 6994.7 万元,豆瓣评分 7.6。

如果说到第六代导演中商业化比较成功的导演,宁浩绝对算一个。宁浩凭借《疯狂的石头》《疯狂的赛车》迅速得到广大观众的认可。不过其创作的 " 商业试验 " 之作《黄金大劫案》和《无人区》,都因不同问题(《黄金》因为口碑两极分化严重,《无人区》因为过审问题)结局 " 不太美好 "。不过,宁浩并未因此放弃商业化,之后 2014 年的《心花路放》最终获得 11.6 亿元票房。他也成为中国影史上第五位、第六代第一位 10 亿元导演。

《心花路放》剧照

管虎早期在电视剧领域表现抢眼,曾创作出如《活着真好》等颇具品质的电视剧。在电影方面,2009 年由管虎执导的《斗牛》入围第 46 届金马奖包括最佳导演奖在内的 5 项大奖,最终捧回最佳男主角和最佳改编剧本两大奖项。之后的《杀生》和《厨子戏子痞子》在商业电影领域 " 小试牛刀 " 之后,2015 年推出了《老炮儿》。该片获得 8.9 亿元的票房佳绩,但在此之外,更值得关注的是,这部影片是 " 流量小生 " 与老戏骨的搭档组合,这部影片也造就了冯小刚金马封帝,吴亦凡、李易峰演技获肯定的双赢局面。

陆川则在 2009 年拍摄了第六代导演首部过亿投资的《南京!南京!》,这是陆川第一部商业电影,也成为他创作的分水岭,之后陆川在院线上映的电影几乎大部分是 " 商业巨制 "。

第六代导演中最为 " 经历曲折 " 的当属娄烨。在电影局领导 2003 年既往不咎的 " 政策 " 下。2006 年他完成了《颐和园》的拍摄。结果因为在未通过电影审查的情况下参加戛纳电影节,而被禁 5 年。2011 年之后 " 解禁 " 的娄烨继续保持着较高的创作热情。近两年的作品中,《风中有朵雨做的云》《兰心大剧院》明显有商业元素的注入,《风中有朵雨做的云》在演员上有井柏然、马思纯、陈妍希等人,《兰心大剧院》有巩俐、赵又廷、小田切让等明星的加入,单从演员选择上就可以看到娄烨希望这两部影片可以获得市场的更多关注。

通过梳理我们很容易可以发现,第六代导演中的骨干力量,均在不同时期选择拥抱商业化。其中有成功者,也有不断尝试寻求平衡者。

他们的 " 电影 " 商业版图:

办影业、签导演和 " 推介 " 电影文化

第六代导演拥抱商业化还有一个明显的共同点,那就是大部分都拥有自己的电影公司,而他们的商业化之路往往就是从自己电影公司出发的。

2016 年 6 月,王小帅与妻子刘璇宣布在北京和上海成立 " 冬春影业 ",名字取自王小帅的首部作品《冬春的日子》。刘璇曾经表示,上海公司主要做投资、北京的公司主要负责制作。根据以往资料显示,该公司成立之初主要有《地久天长》《生朋硬友》两个项目。如今,《地久天长》正在热映,《生朋硬友》未有进一步的消息。

在制作《地久天长》期间,冬春影业出品的青年导演周子阳的《老兽》在金马奖上大放异彩,但票房却不尽如人意,只有 200 万元。此外还签约了青年导演胡波,出品《大象席地而坐》,王小帅和冬春影业一度被推上风口浪尖。据报道,冬春影业最终把《大象席地而坐》的所有权益捐赠给胡波父母,包含版权及收益。如此,《地久天长》是王小帅自己公司出品的首部自己的作品。这也就不难理解,王小帅试图在艺术和市场之间寻求平衡了。

《地久天长》剧照

早在 2006 年,贾樟柯联合周强、余力为在香港创立电影投资制作公司 " 西河星汇 ",设立北京和香港分部。西河是贾樟柯故乡汾阳的古称。据公开资料显示,两年间 " 西河星汇 " 出品了 8 部作品,且全部入围世界电影节。到 2009 年的时候," 西河星汇 " 已有 6000 万年收入,除了电影业务,还有贾樟柯同时接拍广告、参加商业活动的酬劳,为公司提供现金流。

2012 年贾樟柯创办电影投资公司 "意汇传媒",2015 年创办 "暖流文化",2016 年贾樟柯进军新媒体平台上,寄希望在新媒体上推广电影,并且推出了自己首个新媒体平台 "柯首映",主要业务是挑选全世界优秀短片购买版权,做线上首映。根据天眼查公开资料显示,贾樟柯旗下已有 11 家公司。

2017 年 3 月 16 日,由贾樟柯发起创立的平遥国际电影展在北京正式启动。贾樟柯开始将自己在电影行业的影响力尽可能地放大。这其中必然少不了商业运作,比如在首届平遥电影节上某 APP 和汽车广告是其最大赞助商,之后在各种环节的露出也 " 相当坦然 "。

随着平遥国际电影展一届届的如期而至,贾樟柯在不断追求电影艺术的背后,已尽显 " 晋商 " 本色。

2012 年宁浩工作室 " 成长 " 为 " 坏猴子工作室 ",2016 年再次升级为 " 坏猴子影业 ",至今已经出品了 14 部影片,其中包括宁浩的所有主要作品,还有《绣春刀 2》《我不是药神》等近年热门影片,坏猴子影业出品的电影累计已经达到 70 亿元票房。

2016 年,坏猴子影业发布了 "72 变电影计划 ",并签下 10 位年轻导演。据了解,根据该计划,坏猴子方面会与导演签订长期合作协议,为其提供制宣发一体的服务。其中就包括已经名满天下的路阳以及文牧野。

2015 年宁浩、徐峥、董平和项绍琨联合创办欢喜传媒,宁浩和徐峥担任非执行董事,公司聚集了包括宁浩、徐峥、陈可辛、王家卫、顾长卫、张一白、张艺谋等 7 位股东导演。贾樟柯、文隽、王小帅、刘新刚、李杨、陈大明等签约导演,导演阵容异常华丽。

在这样强大的导演阵容面前,我们看到如《江湖儿女》《疯狂的外星人》《一秒钟》《我不是药神》《后来的我们》等近年热门电影背后均有欢喜传媒的身影。

2017 年 3 月,娄烨也在上海创立了依英影视传媒公司。根据天眼查数据显示,经营范围包括影视剧、舞台剧策划与咨询,文化艺术活动交流策划等等传媒服务项目。据公开资料显示,该公司制作的作品中就包括娄烨的最新作品《兰心大剧院》。

通过梳理我们不难发现,第六代导演们的商业化之旅早已有迹可循。商业化本身并无好坏之分,在保证自己影片品质的情况下,又能得到市场的认可,给中国电影市场贡献更多类型多样的优质影片,在很多人看来是非常值得提倡的事情。不过,这些导演们触及商业化的方式值得我们注意。

其中最为直接的是通过演员的选择,获得更多市场的关注。比如我们发现,不少导演会在自己的作品中选择启用 " 流量小生 "。如《老炮儿》中冯小刚 " 带领 " 李易峰、吴亦凡,《地久天长》中王景春、咏梅 " 带领 " 王源,《749 局》廖凡 " 带领 " 王俊凯,近日引发广泛关注的《风中有朵雨做的云》中除了有秦昊、宋佳,还有井柏然、马思纯等等。

《风中有朵雨做的云》剧照

通过对比发现,这几部影片都是口碑佳作,普遍认为,新生代演员、" 流量小生 " 在这些作品中的表现都得到了不少正面评价。也正因为得益于这些 " 流量明星 "、当红新生代演员的市场号召力,这些影片在市场上也获得了不同程度回报。

2018 年业界普遍认为,众多 " 流量明星 " 的作品并未达到预期," 流量明星 " 单纯的 " 人设 " 市场号召力正在下降,不少 " 流量明星 " 希望可以丰富自己的 " 人设 ",尝试进行各种转型。

在这个背景下,我们在第六代导演的影片中,频繁看到 " 流量明星 " 的身影也就不足为奇了。一方面," 流量明星 " 需要通过出演高口碑、高品质的电影挖掘自己 " 流量 " 之外的另一面,赢得更多的受众好感度;另一方面,这些导演们,在尝试拥抱商业化的过程中,也可以借助这些 " 流量明星 " 或者新生代演员,吸引更多年轻人的目光,获得更广泛的市场关注,从而为上映后获得尽可能多的票房积蓄力量。

无论是选择与以往风格、调性不同的演员,还是尝试更为年轻化的宣发方式,或者放下身段进行各种宣发的配合,等等这些无外乎是这些导演们在影片故事之外,希望追求一种艺术品质和市场商业化之间的平衡。

2019 年对于第六代导演来说似乎是一个特别的年份。这些第六代导演中的 " 骨干力量 " 集中推出自己耕耘多年的作品,且均在商业化方向进行了或相似、或不同的探索、尝试。在这些影片中或许会有成功者出现,也有可能出现不如意者,虽然现在我们尚不能对未映影片的结果做出准确判断,但我们却可以肯定这些影片映后的市场表现,将给这些第六代导演们、甚至那些希望拥抱商业化的导演们为以后成功探寻艺术与市场的平衡带来宝贵经验。毕竟,我们还是希望可以看到更多兼具口碑与票房的影片,尤其是在如今行业寒冬之下。