今年戛纳电影节唯一入围主竞赛单元的电影《南方车站的聚会》,终于揭开了神秘面纱。这部电影举办世界首映当天,果然还是胡歌最夺眼球,接连因为两个眼神上了热搜:一个是看昆汀的眼神,一个是和桂纶镁对视的眼神。

作为本片最大的“流量担当”,又是第一次独挑大梁演电影外加第一次出征戛纳,胡歌成为新闻焦点也不奇怪。既然大家都这么关心他,那就先来看一看前方媒体和影评人怎么评价他的表现。

值得粉丝们开心的一点是,胡歌在《南方车站的聚会》里戏份非常之多,可以一次性欣赏够他的表演。好评中不断提到的核心就是“突破”:这是一个我们从未见过的硬汉式胡歌,他的阴郁让人眼前一亮。

所以胡歌这是迎来了自己的“大男主电影”了?

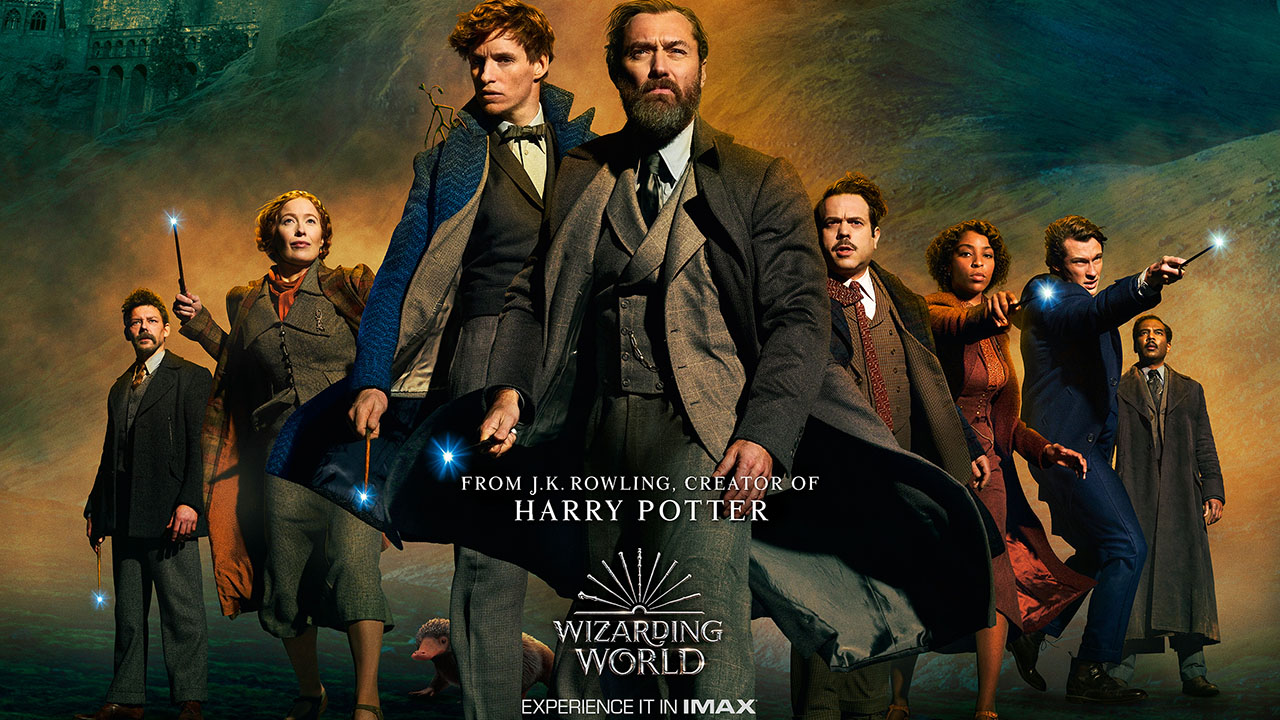

在电视剧里演了很多次精英型角色,胡歌这次要晒黑,装扮朴素,说着一口武汉话去饰演一个小偷兼通缉犯,这无论对观众还是演员本身来说,都是有吸引力的转变吧,相信冲着这一点去看电影的大有人在。不过从剧照来看,胡歌传递出的感觉依然很像《你好,之华》中的渣男张超↓↓

尽管他尽力在表现小人物身上的邪和痞,但他身上始终带着那么一点儒雅兼文艺,再加上他本身不错的路人缘,让观众很难彻底相信他演的角色中带有恶的一面。上面这张《你好,之华》剧照下的评论,很好地说明了这一点↓↓

这对演员来说是好事,对角色来说就不一定了。

还没看到《南方车站的聚会》全片,先姑且把这种“恨不起来”当做一种角色需要吧,豆瓣上的热门评论也表达了这一点↓↓

和胡歌获得的压倒性好评相比,电影本身就没那么幸运了。翻了各种评论,口碑两极到仿佛不是在说同一部电影。

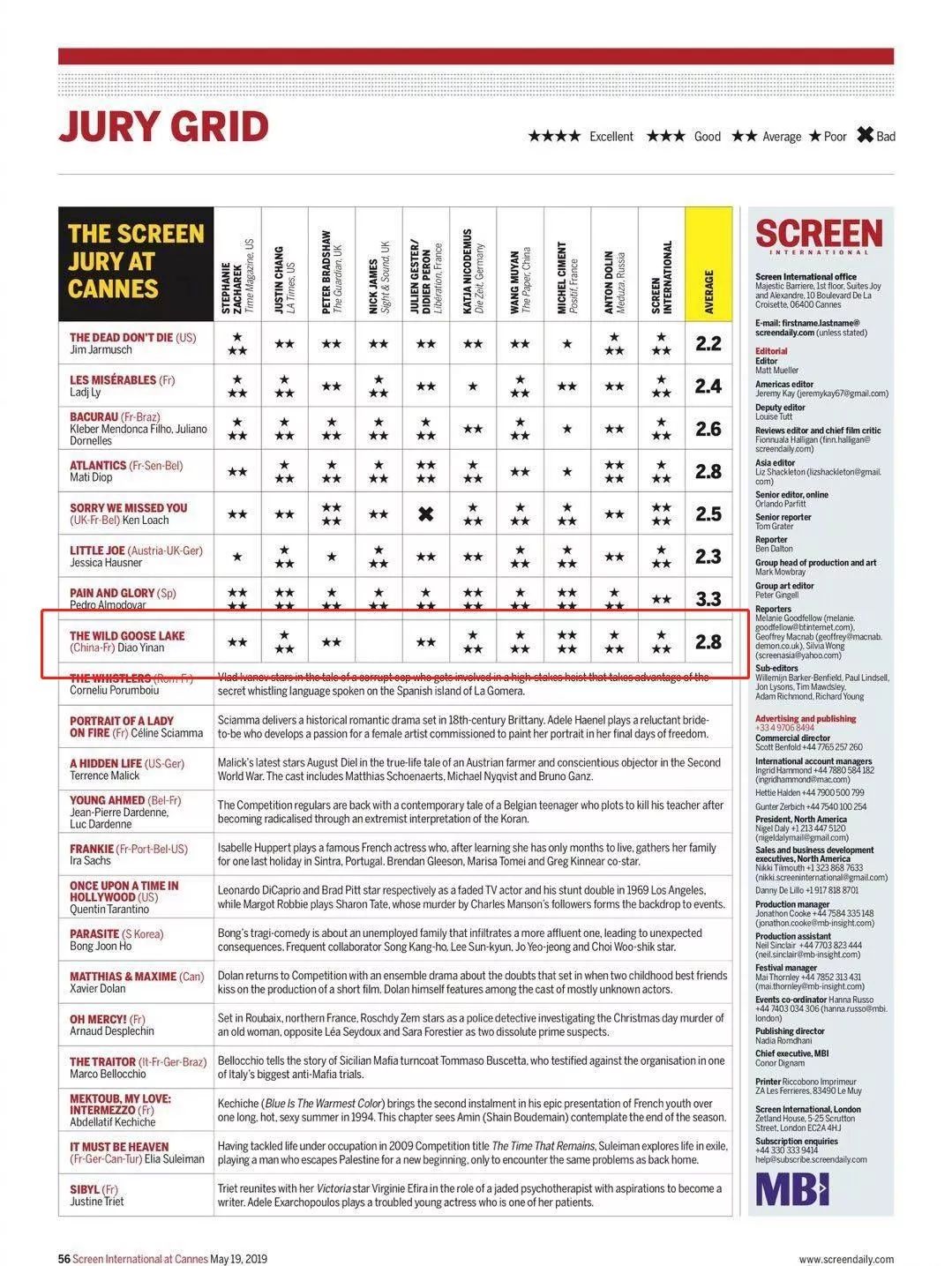

先来明确一下电影的整体口碑,外媒的场刊评分是2.8(满分4分),目前仅次于阿莫多瓦的《痛苦与荣耀》(3.3分),与玛缇·迪欧普的《大西洋》并列。

国内影评人给出的评价是2.5,基本上差不多。所以换成我们熟悉的十分制的话,差不多有7分。

关于电影的赞誉,大部分都给了视听语言。一场又一场的夜戏,大雨滂沱,阴暗对比强烈的光影,血溅在透明雨伞上,镜头不拍人而转向墙上的人影...通过描述以及现有剧照已可感知到电影的风格化表达。

这也一定会让人联想到导演刁亦男五年前的《白日焰火》,镜头表达都带着极强的相似性。

两部电影在故事基调上也很相似:都发生在小城市,只是《南方车站的聚会》把场景搬到了武汉。凶杀案依旧是一切的基础,男男女女间有着暧昧的情感,等待救赎的边缘人物....警察、匪徒、妓女、黑社会,情欲迷局,这些国产文艺片的常用元素,同样也是刁亦男式黑色电影的基础。

这次因为尺度更大,刁亦男还被多加了两个字:生猛。嗯,相信不少人的兴趣已经被吊起来了。

很多影评中还有着“风格压倒一切”的说法,看来导演在凭借《白日焰火》获得柏林电影节金熊奖之后,更加有资本去追逐自己的个性了。但经验告诉我们,风格化从来都是双刃剑,要么被极度喜欢要么就被斥责用力过猛。《白日焰火》是如此,《南方车站的聚会》又把这种口碑分化再重演了一次。

美国《综艺》杂志专门写了一篇长文来赞扬这部电影的语言,比如在提到预告片中出现的集会场景以及接下来的情节时,毫不吝啬地称赞“虽然这类场景我们已经看过上百次,但在这里依然带着令人振奋的新鲜感”。

从总体评价来看,《综艺》、《好莱坞报道》等都是夸中带一点批评:“刁亦男将中国黑色电影与艺术现实主义相融合,调制了一款奇特强劲的鸡尾酒,令人头痛”

据传现场完电影的昆汀是带头起立鼓掌,这个细节也被各家媒体拿来作为好口碑的佐证。

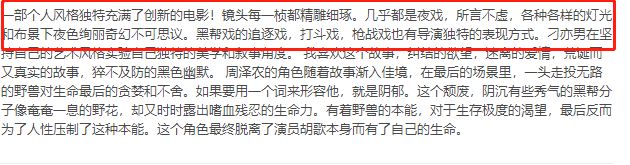

国内影评的聚焦点也差不多,表现形式是首当其冲被赞誉的部分。

至于负评,也是可预料的。国产文艺片流行的缓慢镜头、没有几句台词的拍法本就挑战观看习惯。就只用刁亦男自己的电影来对比,从《白日焰火》到现在《南方车站的聚会》,“符号化”这个词就从来没有消失过。

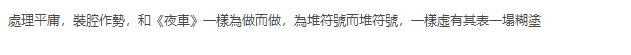

两条影评来自《白日焰火》、《南方车站的聚会》

总之就是,我知道你很用心拍,但我实在不知道你要表达啥。或者说,造作了半天,形式了一堆,你不就要表达这么点简单的东西吗?

当然,我们依旧需要这种艺术性的尝试,而且也要理解这种尝试。导演们看完欧洲美国的各种大师之作,总要有地方挥洒自己的热爱,就像刁亦男这次不遗余力致敬奥逊•威尔斯(代表作《公民凯恩》)。

目前的影评方向大概就是如此,不过这些倒是使叔想起了另一部电影,毕赣的《地球最后的夜晚》。这部电影同样在去年的戛纳电影节展露风采,只是没有入围主竞赛,去的是“一种关注”单元。

目前还没法完全从内容上作比较,但两部电影已经体现出了极强的相似性↓↓

它们的海报都像一个设计师那里批发的,啥都不说了,哐哐先砸几个书法字。

说起两个导演取片名也是很有趣了。两个人的上一部电影:《路边野餐》、《白日焰火》,新的电影:《地球最后的夜晚》、《南方车站的聚会》,这是什么默契的对仗?

演员阵容的组合上两部电影也很有默契,用既能带流量又兼具一定实力的担纲主演,“车站”甚至还接管了“地球”的主演黄觉,以及毕赣的老姑父陈永忠。

今年老姑父依然是道上的大哥

他们对中国的农村、城市边缘的展示也同样是奇观化的。“车站”曝出的戛纳片段里,幽暗的灯光,跳广场舞的人群、还有这故作土味的这个发光鞋广场舞鞋和故作笨拙的中年步态……都能让人一秒穿越回“地球”里同样的土味文化广场。

落后疏离的中国城市边缘现状,被以一种越来越模式化的黑色套路悬浮定义了。

最重要的是,二者在遥远戛纳传递回来的信号极其相似:“地球”当时的场刊评分3.1,与“车站”就相差0.3;影评趋势也相同,观后感大多是说导演个人的风格盖过一切,评价里褒贬齐飞。

去年“地球”的评价还更夸张一些。受到60分钟3D长镜头的“震慑”,一些影评人已经把毕赣誉为“阿彼察邦、王家卫、大卫-林奇、侯孝贤的结合体”,称这个长镜头是“电影史上最精彩、最复杂、最伟大的镜头之一”。

差评也更加直白:“没看懂,炫技,太装X”。

另外,毕赣和刁亦男都在一炮而红之后,开始了对自我风格的重复。事实证明“地球”就是豪华版的《路边野餐》,而目前影评人们也认为“车站”就是对《白日焰火》的呼应。

《地球最后的夜晚》在2018最后的夜晚票房滑铁卢,已经成为被分析了无数遍的案例。这就很让人担忧了,《南方车站的聚会》会不会也是如此?

当然“车站”的片方是肯定不会再使用类似“跨年一吻”这种过于脱离电影内容本身的营销噱头了,但是也不意味着没有风险。

首先,胡歌的大批粉丝已经做好了观影准备。但这些粉丝大多数是被胡歌电视剧圈粉的,习惯了“爽剧”模式的他们能不能接受这种被艺术包装的“闷片”?这就是一个很大的问题。粉丝过多的结果就两个:转移了电影本身的焦点,详情参考《地久天长》的王源粉丝;以及评价不理性,粉丝控评之后路人报复性给差评,最终导致对电影的评价并不客观。

不过胡歌的人设又决定了他的粉丝群体相对来说没有那么低龄,这些情况是否会发展到失控,还可以观望。

另一个风险,那就是刁亦男自己了。这次不管在戛纳有没有得奖,柏林电影节金熊奖加持的《白日焰火》都是不得不提的。这部电影当年也取得了不错的票房成绩,1.02亿的数字对这类文艺片来说已经是个很难得的成绩。上一部电影荣誉加身,这一部电影又入围戛纳,冲着名气来看的观众一定会有——这类性质的观众在“地球”中也不少。

但显然,“车站”没有办法迎合所有的观众。

或许导演们也不在乎,因为本来就没打算讨好大多数。那么既然已经有这点心理准备,后期就不要太过于靠演员吸流量,或者使劲吹奖项和“逼格”了吧。