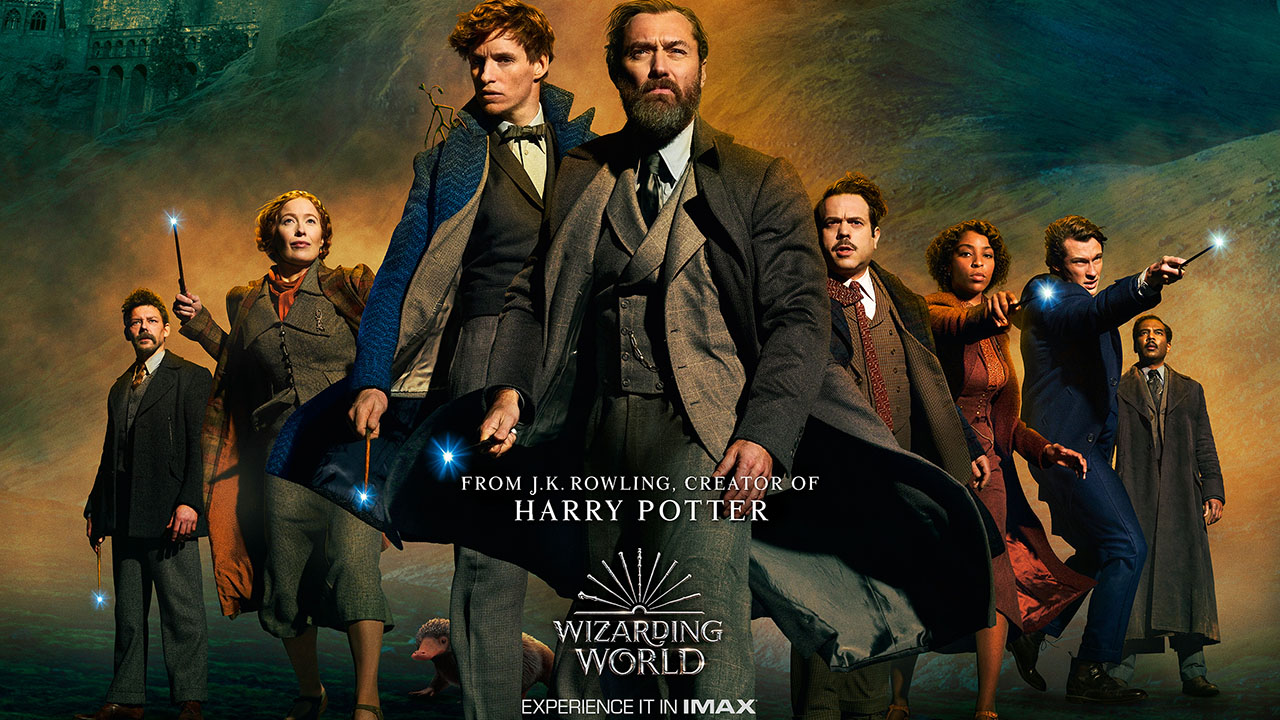

“爆米花这种东西,平时很少想吃,但是在电影院,就觉得应该要来一桶”

“总感觉吃爆米花看电影就像“夏天呆在空调房里吃西瓜一样”,特别正经”

“不吃爆米花看电影总觉得自己嘴巴也寂寞,手也寂寞,哪里都寂寞!”

爆米花的历史很久远,但是爆米花和电影相联系是不久的事——这种味道与位置的共生关系挽救了大萧条时期摇摇欲坠、几近崩溃的电影业。

1

电影院对爆米花一开始是拒绝的

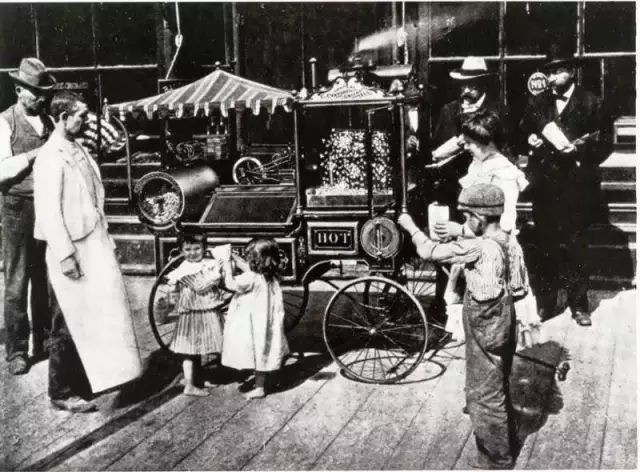

有个叫Andrew Smith的家伙,专门写了一本书来介绍爆米花在美国的历史。据他说,1905年镍币剧院在北美兴起的时候(镍币剧院:因入场费只需5美分镍币得名),开始有一些摊贩在剧院周边卖爆米花。

1912年,一位小贩卖给孩子爆米花

随后,北美兴起了一股“豪华电影宫”热潮,电影院成为“媲美欧洲歌剧院”的高端娱乐场所。

你见过有人一边听歌剧一边嚼爆米花的吗?高大上的电影宫自然也是不屑与爆米花为伍的。并且早期的电影多是默片,就算场下有音乐伴奏,嚼着嘎吱响的爆米花还是很不招人待见。

1946年美国好莱坞IRIS电影院售卖的爆米花

但没过多久,20世纪30年代中叶,大萧条的冲击使得很多高档电影院都倒闭了,爆米花的好日子来了。剩下的影院不得不靠降低票价来吸引顾客,这时他们发现可以靠卖糖、饮料、爆米花等零食来赚取利润。

2

爆米花的崛起居然是因为二战

大萧条时期为电影和爆米花创造了绝好的机会。为了寻求便宜的消遣,观众大量涌入影院。一包爆米花5到10美分的价格也是大多数观众可以消费得起的。早期的电影院在衣帽间外边挂着标识,要求观众寄存衣帽和爆米花。爆米花也就成为了最早的影院中偷偷摸摸携带的零食。

二战使爆米花和电影院的关系更密切了。存在竞争关系的零食像糖果和碳酸饮料都经受着糖原料的短缺,实行定额配给,因为过去糖类出口国像菲律宾切断了对美国的出口。

到1945年时,爆米花和电影的关系非常牢固:美国消费的半数以上爆米花是在电影院中。在电影开场前(有的在电影放映中间),电影院为他们的特许经营商店大做广告,吸引观众去大厅买零食。这其中最出名的要数1957年上映的一段40秒长的广告 Let's All Go to 了。

在吃转妹看来,一提到爆米花这种零食,就会想到它是一种很休闲,让人放松的食物,都说吃甜甜的东西会让人变开心,爆米花亦是如此。

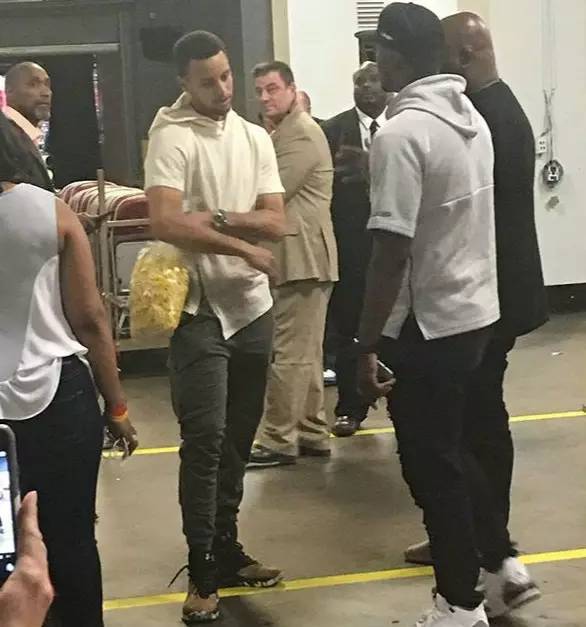

看过NBA的人都知道萌神库里吧,他在一次比赛中因为受伤下场在更衣室痛哭,新闻里这样描述他离开球场登上大巴前的场景:“他的左手还拿着一大袋爆米花,似乎想在回去的路上多吃点他最喜欢的零食,来让自己开心起来。”

开心的时候吃爆米花,难过的时候也要吃爆米花。

大家都知道全国所有的影院,电影票是其次,基本都是卖爆米花发家致富。重庆所有影城一年卖出的爆米花,绕起来可以绕地球好几个圈!

那我们到底是为什么要吃爆米花呢?大概是 … …

· 当两个人的手同时伸进爆米花桶里时,不经意间的触碰,让两人的情愫瞬间上升,这难道不是约会的神器吗?

· 爆米花一般来说分量其实是蛮多的,一桶刚好足以看完一部影片

· 爆米花不会像嗑瓜子,吃薯片吧唧吧唧嘴和散发出一些异味,这样可以避免不打扰他人

· 遇到你的朋友刚好是一个剧透王,不说了,赶紧抓一把爆米花塞进他嘴里,你闭嘴!

· 没有饱腹感,不腻,可以让嘴停不下来

当然,还有一个重要的原因:惯性思维和从众心理

脑袋里面就觉得吃电影就应该来点爆米花,当然加一杯cola更好。

美国人把好莱坞电影倾销到全世界,“看电影吃爆米花”的习惯也被一起打包出口了。心理学有种说法叫固定行为模式,也就是说,在周围出现某一种特殊的信号的时候,人会本能得做出相应的反应,甚至于几乎不用思考。人人都在买爆米花,难道我不应该买一桶?

说白了,就是绝大部分人都喜欢“跟风”,所以现在全世界人看电影都条件反射一样要吃爆米花。

作为一个三不五时就想走近电影院看看电影的girl,每看一部电影买一桶爆米花已经成为了一种习惯,不吃就总感觉电影少了点什么。

如果一个人看电影不算寂寞,那一个人看电影还不吃爆米花这就寂寞得可怕了。