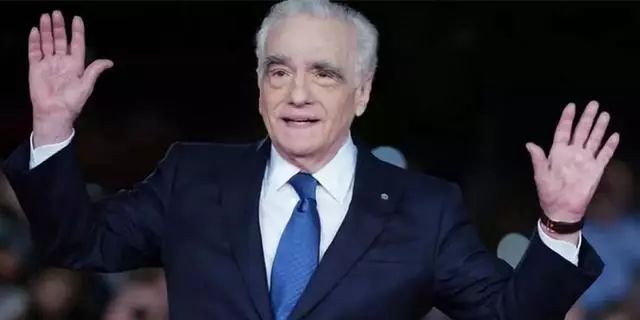

10月初,马丁·斯科塞斯在采访中讲到“漫威电影不是电影(cinema)”,不仅引发了电影行业的众多知名电影人站位,也在网上引起了轩然大波。其在之后也发表文章进行了解释:“现在的情况是,我们有两套分离的领域,一个是全球范围内的视听娱乐(指爆米花电影),另一个是电影(cinema)。它们仍然会有重叠的时候,但这种情形越来越少了。”

并认为:“这是电影展映的艰难时期,独立电影院比以往任何时候都变少了。平衡被打破了,流媒体成为了主要的输出系统。”他自身就因传统的电影形式受到院线的“排挤”而拿不到投资,才不得不选择与Netflix合作拍摄电影《爱尔兰人》。当然Netflix也没让他失望,不仅给了他自由的创作空间,而且支付了高达1.6亿美元的巨额制作费。

该事件从10月初开始,相关动态持续更新了一个月,也引起了行业的广泛注意。而就在11月18日,美国司法部反垄断部门的助理总检察长马坎·德莱希姆引申马丁·斯科塞斯的观点,强调电影生态环境已经改变,“派拉蒙法案”的终止是大势所趋。《派拉蒙法案》是由美国政府于1948年颁布的一项电影行业的法令,规定电影制片公司不得同时进行电影发行和影院放映的业务,同时也终止了当时盛行的“集体预订”的影片销售方式。

其诞生最早可追溯到20世纪30年代,当时的五大电影公司派拉蒙、华纳兄弟、米高梅、20世纪福克斯和雷电华电影几乎都是垂直经营,即制作和发行电影的同时也经营影院。电影放映的自主化使得他们在全美影市拥有“绝对”的话语权。

在派拉蒙法案诞生前,受制于“五大”制定的打包出售电影,胁迫影院采购不太理想影片的“集体预订”销售策略,院线公司为了能播大公司的热门电影,不得不同时买下许多冷门作品,赚的钱也少得可怜。

经过长达十年的调查,美国最高法院根据反托拉斯法,在1948年对“派拉蒙案”做出裁决,判定好莱坞“八大”(“五大”加上环球、哥伦比亚和联美)的垂直垄断行为成立,违反了美国的反垄断法。

随后,司法部和“八大”公司签署了一项被称为“派拉蒙法案”和解协议。大制片厂被迫出售自己的影院业务,并废除“集体预定”规则。时至今日,不仅是这些大公司,当初还属于“小制片厂”的迪士尼也共同遵守该法令逾70年。

当下,马坎·德莱希姆认为:“电影业在技术创新、新的流媒体业务和新的商业模式发展中已经历了不少变化,我们希望(电影行业)最重要法令的终止为行业向消费者友好型创新方向发展扫清道路。”以上是马坎·德莱希姆在华盛顿美国律师协会的一次会议的发言。虽然司法部表示,不会马上取消所有现行规定,目前正争取在两年的最后期限内执行部分针对特定地区影院“集体预订”(block booking)和某些电影许可审查的法令。一时间引发北美电影行业及普通民众的广泛关注和全网对未来美国电影格局的猜测。

一部分人认为这是迪士尼称霸电影行业的最佳时机,资本雄厚的它在建设院线独具优势;一部分人认为这是流媒体平台Netflix实现业务拓展的契机,通过线上转线下能实现网络和市场两不误;还有一部分人认为这也许是美国本土院线转型升级的好机会,通过涉足做电影发行和制作,避免自有市场被他人占据。

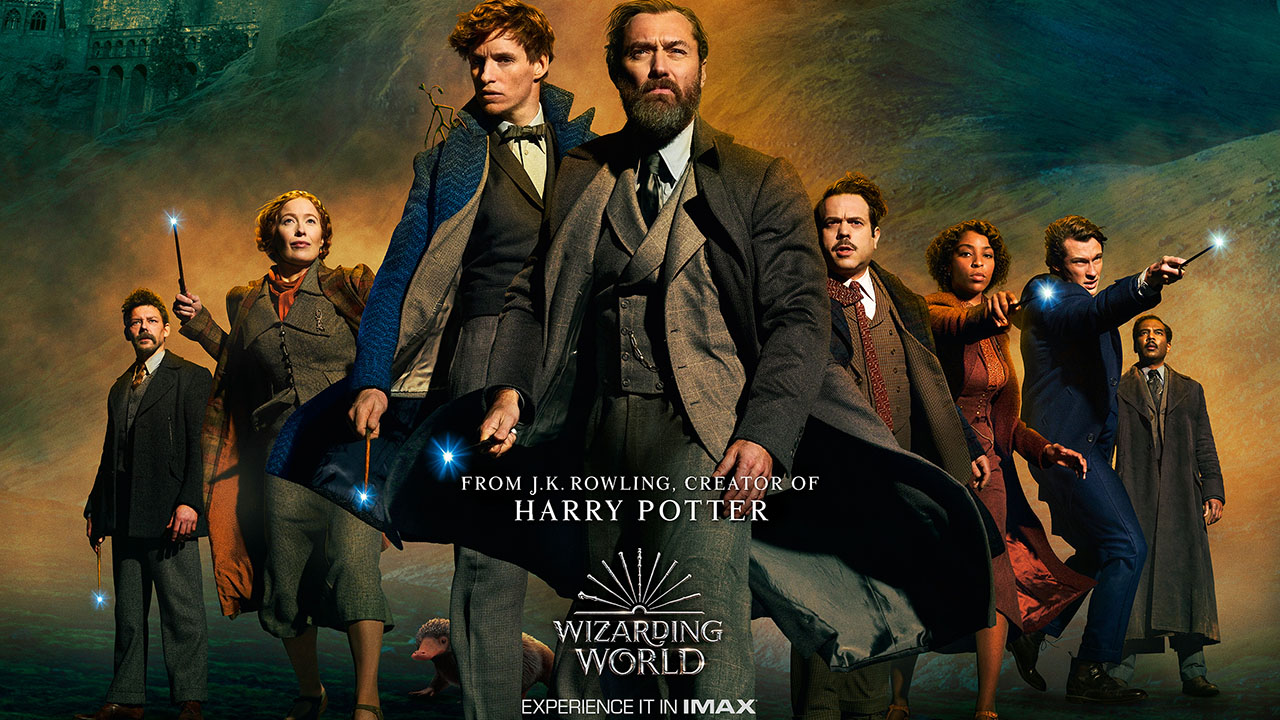

无论各方见解如何,毋庸置疑的是“派拉蒙”法案的终止,必然会给美国电影市场带来前所未有的影响。泰久信息认为,该法案已生效长达70年,若被完全正式废除,受到影响的就不仅是刚收购了福克斯影业的迪士尼和漫威电影了,很可能波及整个好莱坞电影产业模式发生质变。

而就在马坎·德莱希姆发布“派拉蒙法案”即将终止的消息之后不久的11月26日,据The Verge报道,Netflix宣布已签署租约并正式接管纽约艺术电影院巴黎剧院。意味着曾被被不少好莱坞从业者称为「影院杀手」的流媒体平台将涉足线下电影发行渠道——影院了,也意味着“派拉蒙法案”正被市场逐步弱化。

可能很多人为疑惑,为什么作为全球最大的流媒体平台之一的Netflix要布局线下发行渠道呢?泰久信息认为,该举动可大大增强其在电影发行中的话语权,将助力其更顺利地参加主流电影奖项的竞争。

众所周知,流媒体平台Netflix 与传统影院的矛盾由来已久,且积怨甚深。至今,即使以缩短窗口期为前提,绝大多数影院仍无法接受 Netflix 将电影同时放在影院和流媒体上映。不久前上映的被Netflix视为明年最有可能冲击奥斯卡的电影《爱尔兰人》,因各大连锁影院拒绝让步而不得不放弃在院线大规模放映,只能在独立影院放映三周,随后上架平台。

不仅Netflix开始涉足线下发行渠道,环球早在1987年购买了Cineplex Odeon影院的股份;Loews Theaters影院也曾先后由电影制片公司三星影业(TriStar Pictures)和索尼(Sony)控制;哥伦比亚影业购入Walter Reade 院线48%的股份;派拉蒙影业与National Amusements连锁影院的合作;华纳兄弟申请完全解除派拉蒙案中对其的约束最终获准。

《派拉蒙法案》是由美国政府于1948年颁布的一项电影行业的法令,规定电影制片公司不得同时进行电影发行和影院放映的业务,同时也终止了当时盛行的“集体预订”的影片销售方式。

《派拉蒙法案》诞生可追溯到20世纪30年代,派拉蒙、华纳兄弟、米高梅、20世纪福克斯和雷电华电影5家电影公司几乎都是垂直经营,即制作和发行电影的同时也经营影院。电影放映的自主化也让他们在全美影市拥有“绝对”的话语权。

在派拉蒙法案诞生前,受制于“五大”制定的打包出售电影,胁迫影院采购不太理想影片的“集体预订”销售策略,院线公司为了能播大公司的热门电影,不得不同时买下许多冷门作品,赚的钱也少得可怜。

经过长达十年的调查,美国最高法院根据反托拉斯法,在1948年对“派拉蒙案”做出裁决,判定好莱坞“八大”(“五大”加上环球、哥伦比亚和联美)的垂直垄断行为成立,违反了美国的反垄断法。

随后,司法部和“八大”公司签署了一项被称为“派拉蒙法案”和解协议。大制片厂被迫出售自己的影院业务,并废除“集体预定”规则。时至今日,不仅是这些大公司,当初还属于“小制片厂”的迪士尼也共同遵守该法令逾70年。

事实上,废除“派拉蒙法案”最早的呼吁声出现在Netflix收入超过好莱坞“六大”(索尼、二十世纪福克斯、迪士尼、华纳兄弟、派拉蒙、环球)的2015年。如果政府不扶持一把老电影公司,新的流媒体公司势必将快速掌握好莱坞新的主导权和话语权。这对于一个不允许寡头经济存在的政体而言,是无法容忍的。虽然废除派拉蒙法案的举动与其颁布该法案的看似相反,目的却是相同的,即不允许寡头的存在。因此,进一步可把该行为视作一次对于“新垄断”的政府介入。

事实上,不仅美国影市存在垄断,国内影市场近些年也爆出了不少疑似垄断的事件。2015年《捉妖记》的片方依靠出品方安乐旗下自有百老汇和百丽宫院线砸钱包“午夜幽灵场”,2016冯小刚导演的《我不是潘金莲》碰上万达院线因高管出走而以10%的消极排片率抵制华谊出品和发行影片……

对于中国影市需不需要“中式派拉蒙”法案的争议性问题。即便目前国内影市发展情况复杂,却凭借极强的包容性,让各类商业模式都能得到较好的自由发展。无论是既是出品方和发行方,同时也拥有院线影城的全产业链公司,还是不涉足拍片和发行,只做院线的专向经营公司,都有很好的案例,前者如万达、博纳,后者如星轶影管公司。

小鲜蜂认为,更重要的是就当前国内影市内容端和放映端的集中度都远低于北美市场的发展情况来说,尚不需要类似派拉蒙法案的一样的规定来限制其发展,或许反而可能更需要有行业龙头企业的崛起,来带动整个电影行业的向前发展。