2001年5月,导演张以庆决定筹拍一部以“儿童教育”为主题,落点“幼儿园”的纪录片。

经过3、4个月的观察和准备,张以庆于当年9月正式开拍,历时14个月,于2004年3月正式完成后期制作。

该片随后获得第十届上海国际电视节最佳人文纪录片创意奖、2004年广州国际纪录片大会纪录片大奖。

三年间,张以庆在位于武汉的一所寄宿制幼儿园里,记录了一个小班、一个中班和一个大班的孩子们的14个月的生活。

在很多家长看来,孩子们的成长是缓慢的,他们像一张等待书写的白纸。

殊不知,幼儿园里的孩子们正不可避免地,被强加着许多来自成人世界的既定价值观。

须知,儿时所经历的一切,都对人的一生影响久远。

孩子经历的每一天,面对的每一件事,虽小也大。

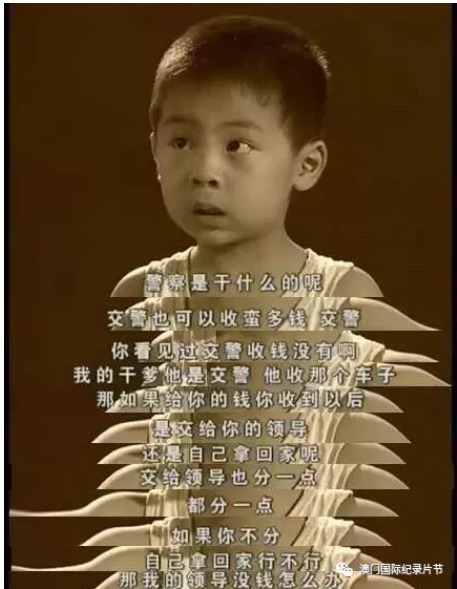

很多时候,孩子无所顾忌的言语,也会折射出一些不难捉摸的意味……

对于童年有过幼儿园经历的各位家长们,对于那段日子,铭刻在你记忆深处的情绪是什么?

是无忧无虑?还是沉重压抑?

是快乐?还是痛苦?

是自由?还是束缚?

这部国产纪录片《幼儿园》或许会让你重新审视自己的幼儿园生活,并重新思考自己孩子正在经历的幼儿园生活。

就影片情节而言,《幼儿园》并不存在大起大落的跌宕剧情。

大部分时间里,镜头下的孩子们除了上课吃饭,就是睡觉打架,再有就是接受采访。

正是因为孩子们的思维方式、行为模式与成年人完全不同,所以,很多桥段充满趣味。

比如有个小朋友爱唱情歌,却因颜值低,同班的女孩完全搭理他;

比如两个小男孩逞强互掐:嘴上叫嚣着不疼来呀,身体却很诚实的躲闪不及;

比如有个调皮的宝贝,喜欢在脸上贴标签,结果每次都帅不过3秒,被老师要求摘下时,疼得龇牙咧嘴嗷嗷直叫;

再比如每逢周末家长接孩子回家时,一个小朋友的父母总是最晚出现。

他每每一边羡慕地看着其他小伙伴被接走,一边期待着自己的爸爸妈妈早点出现。

影片中,那个因为幼儿园有前后两扇门,不得不瞻前顾后频繁转身来回张望的小小身影,想必会令观者大为动容

还有一个戏精小朋友,在面对自己嫌弃的人时,夸张的怒目圆睁,手指对方,凶到不行;

一旦转过头面对另一群人时,马上露出微笑。

变脸速度之快,绝对够捧回个奥斯卡小金人。

还有一个接受采访的小朋友在被问到“爱是什么”时,他用自己独特的方式,诠释了“甜而不腻”的认知:爱,就是我抱着你。

表面上,纪录片《幼儿园》就是由这样一个个小情节串联起来的,可日常行为的背后却潜藏着太多值得我们深挖的东西。

在全托小班入学的第一天,几乎每个孩子都在哭喊着找妈妈找爸爸,甚至苦苦哀求老师放自己回家。

虽然这样的哭喊哀求并不会带来任何改变。

在今天的中国,在家长的许可与社会普遍道德的支撑之下,许许多多的孩子就这样被强拉硬拽带进幼儿园,并在随后开始接受强制化集体管理。

而强制化集体管理,在某种程度上恰恰等同于剥夺人身自由。

当年,法国经历五月风暴时,激愤的人们曾打出标语:“咱们一起推倒幼儿园、大学和其它牢狱的大门吧!”

平克·弗洛伊德,与披头士、鲍勃迪伦齐名的世界一流摇滚乐队,在全世界拥有数以千万计的粉丝。

很多年前,在一部讲述该乐队成员人生经历的电影《迷墙》播出后,多次粉丝都陷入了对这支乐队所体现出的“迷幻哲学”深深地理解。

影片中出现的学生形象,完全与监狱犯人的精神束缚无差。

幼儿园,其本质就是一个训诫机构,维系其运转的是无处不在的监视、是填充式的理性灌输、甚至有时候还包括口头侮辱与暴力威胁。

在纪录片《幼儿园》中,小朋友们从入学开始即被要求做个听话的孩子、须与他人保持行动一致。

老师惯于对孩子们说“请你们像我这样做”,孩子们也惯于齐声回答“我就像你这样做”。

统一理发、统一洗澡、统一睡觉、统一上厕所……遵循着“统一的时间规定”。

“放风”不是天天有,食物分发需要抢,孩子们掰着手指盼周末。

顽皮的孩子容易遭到训斥,这感觉很像“被告”遭遇审判,不具备申辩的权利与能力。

在场景的处理上,张以庆使用了大量与监狱神似的画面,让它们之间存在着微妙的联系。

毕竟,小孩子是缺少自控力与判断力的。

在现代教育中,成年人常常在有意识与无意识间培养着孩子对信号的条件反射。

时间到了才能吃饭,下课铃响了才能放松。

潜移默化中,这导致了孩子对违背规矩的自发性恐惧。

久而久之,成年后的我们在种种行为、思想上,都被在幼儿园里就埋下了种子深深影响着。

如果你也不知道为什么,但曾经一度告诉老师你想当科学家的小伙伴,现在请举手。

比如看脸。

长得是否好看是孩子们选择玩伴的重要标准。

比如内含的爱意表达:在幼儿园里,单纯的“喜欢”会被当做禁忌。

比如浓烈的民族情绪:孩子跟老师说“恨日本人恨得流鼻血”“凡是日本人我都恨”。

除了日本人,孩子们对美国人也不甚友好,“911事件”在幼儿园里被改编为童谣传唱。

每个理智的成年人都知道,激发并散播仇恨并非高明的手段,更不是教导孩子铭记历史的唯一方式。

扭曲而极端的爱国情绪,只会把人推向国家与同胞的对立面。

心理学家皮亚杰提出过一段著名的“去自我中心化”理论,即“逐渐学会区分主体与客体,意识到自我的过程”。

幼儿园,是孩子“去自我中心化”的重要场所。

比如孩子们在经营一段关系时,总是很难在亲密与互不干涉之间找到一个平衡。

幼儿园,作为一个完全没有边界感的地方,所有孩子共同吃饭睡觉,男女共浴,相互触摸。

你中有我,我中有你,不拿自己当外人的情况非常常见。

在这样一个“大融合”环境中,自然很难建立起边界意识——因为入侵他人的“领地”被认为是正常的。

作为父母,送孩子上幼儿园,很大程度上是为了让孩子变得更“独立”。

可幼儿园里模糊的边界、固定的时间表模式、单一的奖罚二元体制恰恰阻碍了孩子们自我意识、自我判断的养成。

我们深知,在教育孩子的问题上,永远不存在唯一的结论或答案,但我们希望这部名为《幼儿园》的纪录片能引发家长与社会更多的思考。

毕竟教育是人类的大事,思考与关心永远必要。

套用纪录片开头的一句话——“或许是关心我们的孩子,或许就是关心我们自己……”