1980年9月,国务院在五届全国人大三次会议上指出:“除了在人口稀少的少数民族地区,要普遍提倡一对夫妇只生育一个孩子,以便把人口增长率尽快控制住”。

中国政府决定控制人口增长,但其实领导们并不知道中国当时究竟有多少人口,因为最近的一次人口统计是15年前的。

决定控制生育的目的很简单:当时文革刚结束没几年,经济发展成为主要政策方向。

为了快速提高人均GDP水平,中国必须提升经济产量,减少人口增长。

显然,减少人口增长比提升经济产量更容易。

国家计生委的领导就曾经说:“经济发展就像一个蛋糕,我们要控制吃蛋糕的人数量的增长。”

一个关于经济目标的政策,就这样改变了所有人的生活。

它的名字叫“计划生育”。

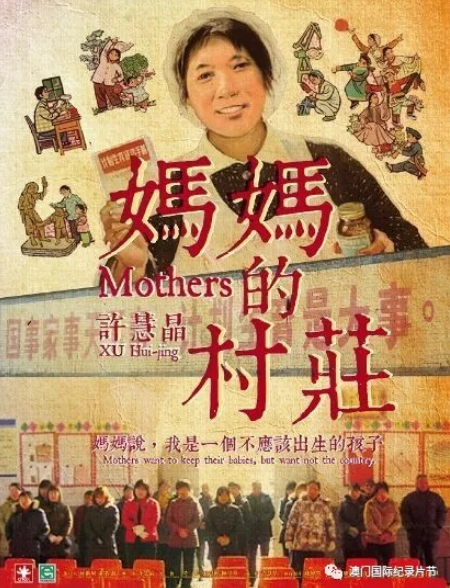

30年后,导演许慧晶回到生他养他的山西老家,拍了一部关于自己家乡的作品,就是今天要向大家介绍的纪录片《妈妈的村庄》。

讲的是在计划生育政策笼罩下的中国村庄,计生干部和“妈妈”们的一场博弈。

他用镜头证明,当代社会对计划生育政策推行,依然阻力重重。

代表政府执行政策的村干部们对村里应当上环或结扎的女人围追截堵,计穷力竭;拒绝结扎上环的女人们逃的逃躲的躲,在政策面前,只能服从。

“我在家里排行老二,妈妈常说,我是一个不应该出生的孩子”。

这是影片开头部分的一句旁白。

“不应该出生”中的“不应该”,是政策的不允许。

福柯有一个关于“身体政治”的理论:

“在以身体为中心的现代社会,人的出生到死亡都处在医药的监控下,权力通过医药来管理人的身体,通过对疾病的诊断和隔离来规范‘正常’的身体。”

而计划生育,是通过结扎或者上环,来规范“正常”的身体。

谁会想到,30多年前,对计划生育政策的出台起到关键作用的是一名火箭专家。

他叫宋健,钱学森的门生,1931年12月出生,留苏博士,著名的控制论、系统工程和航空航天技术专家,后来成为两院院士。

1975年,宋健任航天部的前身七机部二院生产组副组长。

那年,他参加中国科学家团队出访荷兰,遇到了荷兰数学家奥尔斯德。

多年后,奥尔斯德对于自己无意中影响到中国的人口政策仍百思不得其解。

他回忆说,那天吃完饭喝着小酒,他跟宋健谈起自己的一篇文章,文章提出了一个问题:如何在一个虚拟的岛屿上防止人口过多。

奥尔斯德和同事想出了一个优雅的数学解法。

他把这个解法告诉了宋健,宋健突然振奋起来,眼神一亮……

回国后的宋健在恩师钱学森的引荐下,与高层建立了联系。

令人百思不得其解的事情发生了。

在经过了一次与高层的亲密接触后,宋健所在的七机部竟然承担起了人口预测的工作。

后来有人私下调侃说,因为七机部主要是计算导弹飞行弹道的,而导弹飞行中形成的抛物线,与生育分布曲线相似。

其后几年,宋健和他的同事以访问欧洲获取的奥尔斯德等欧洲学者的观点,作为中国人口生育率控制计划的基础。

但区别在于,欧洲学者只是作为学术问题研究,而中国真的在现实世界中应用。

在1979年的成都人口论坛上,各方观点进行了激烈的碰撞。

西安交通大学的一个数学家团队发言称,政府到2000年实现人口零增长的目标是不可能实现的。

人口专家梁中堂也在会上抨击了独生子女政策。

其实梁中堂从1978年就开始参入中国人口政策讨论,一开始就反对独生子女政策,反对宋健的“人口控制论”。

在他的力争下,1985年国家特批他选择山西翼城县试点他的二胎晚育理论,成为中国人口政策的特区。

李广元代表宋健的团队在会上发言,他谈到自己的团队是如何通过控制论来计算中国未来的人口的。

控制论是复杂机械系统中的控制和沟通科学。

他强调自己是用计算机来预测未来人口数量的,而与会的大部分专家都还没见过计算机。

最终成都人口论坛集体通过了火箭专家们关于独生子女政策的提案。

影片中,计生站外等待手术的一个女人感叹,“这可不比什么病要挨刀子啊,这个明明好好的就要挨刀子。”

她搞不懂,好好的身子,为什么非要挨刀子,还要往里头放一个东西。

她们排队,一个一个进到小房子里。

计生站的负责人已经习惯女人们借由剖腹产、感冒咳嗽等借口试图拖延手术的伎俩,疲于兜圈子,“你也不想做绝育手术啊。”

言语直截了当,而经由她手上的每一张手术单子上,都写着“主诉:主动要求结扎”。

到了计生站的女人们离“正常”的身体只有一步之遥。

而真正让村干部们头疼的,是像有了“不应该出生的孩子”却依然不肯前去计生站的母亲们,村干部们将她们列为重点对象,反复上门,“做思想工作”。

《妈妈的村庄》中,为了达到“上面”下达的“14个”绝育指标,村委书记、副村长、妇女主任一筹莫展。

他们和其他的村干部,一同前往村里没有按要求上环或结扎的女人家里,用户口、小孩上学、罚款等理由,软硬兼施,使出浑身气力试图说服不肯结扎的女人。

影片中的荣荣,身子骨瘦瘦小小的,性子却格外倔强,她已经生了两个娃,但她依然不愿意上环。

村干部三番五次地上她家讲理、争论、逼迫、围堵……

荣荣坚持不肯去做手术。

在村干部们一次上门围堵时,荣荣用煎药为借口瞅准时机偷偷溜走,村干部发现荣荣逃走后,气急败坏地骂,“荣荣就是有些刁气……把荣荣抓住咱在车里把她绝了算了。”

荣荣最终没有被村干部们抓在车里绝育,而是自己妥协了。

因为村干部们给她女儿就读小学的校长打了个电话,让荣荣的女儿回家去,放出“想到哪里读书上哪儿读去”的狠话。

这群村干部们明白,“她害怕孩子耽误了学习,什么牺牲都愿意做出。”

最后一个镜头定格在荣荣的脸上,那张脸,不似村子干涸的黄土地,而是泛红潮湿,像暴雨后垂败的残花。

她把自己裹在大红色的棉被里,右手用力抹着往下掉的眼泪。

荣荣输了,她被迫成为了“正常”的身体。

其实,在此20年前,北大校长马寅初就提出了控制人口学说。

他现在被誉为“独生子女政策之父”。

但讽刺的是,1959年他提出控制人口学说时,正好是毛泽东觉得人越多越好的时候。

毛泽东说,中国人口众多是一件极大的好事。

再增加多少倍人口也完全有办法,这办法就是生产。

因此,马寅初被草草革职,直到20年后才平反。

马寅初虽然嘴上说不要,但身体却很诚实。

他曾经娶妻纳妾,还生了七个孩子。

1922年8月10日,胡适在日记中曾这样记录:“饭后与马寅初同到公园,我自七月十四日游公园,至今四个星期了。寅初身体很强,每夜必洗一个冷水浴。每夜必近女色,故一个妇人不够用,今有一妻一妾。”

《妈妈的村庄》里,负责计划生育的村干部们最主要的工作是完成“上面”下达的结扎上环任务,去不愿意结扎上环的妇女家里做思想工作。

“中国多盖点寺院,全部修仙当和尚,那计划生育就解决了,不娶媳妇他就不生育。”一个村干部说。

其他人默不作声,默默抽烟。

“总有绝完的时候”、“还他妈的计划生育呢,光棍怎么办?”

张副村长长相憨厚,身形高大,像长辈一样一口一个“孩子”地“劝”着各家媳妇,他软硬兼施,说辞中经常出现“这是国家的政策”、“我们也没办法”类似的话。

“反正绝育几年了,人家是爷爷咱是孙子。”张副村长很无奈。

为了把旺媳妇荣荣带去计生站,他们前后去了荣荣家、荣荣大姨家、荣荣姥姥家、荣荣小姨家,还去了荣荣的丈夫工作单位。

他们四处跑,四触碰壁,四处看脸色。

在荣荣大姨家喊门时,里面半天没有声响,几个年纪不轻的计生干部最后选择翻了小铁门闯进去。

“都是怕乌纱帽掉了,才这样办呢,你以为都是真心实意办啊!”张副村长斜靠在沙发上抱怨着。

即便计生干部私底下都是怨声不断,但他们最后还是老老实实地办事,积极地一家家做思想工作。因为完不成任务,乡里就要罚款。

计生干部里,唯一的女性是妇女主任张青梅。

张青梅也跟着其他的村干部们上门做思想工作,但她在场说话少,态度上也更为柔弱。

张青梅还负责带女人们去计生站,守在旁边等她们做手术。

1996年的时候,张青梅的儿媳妇不愿意做绝育,带着孩子躲到了娘家。很多人以为是张青梅让她的儿媳妇跑的。

这种误解一直存在,影片中,张青梅带着几个人去乡里的计生站做绝育,但因为人太多,几个女人等不及了跑回村里吃饭。

这件事情被其他村干部知道后,认为是张青梅搞的鬼,放他们走的。

群众那边,张青梅也是说完一套无味的说辞后,便哑口无言。

在计生站等了一天,饿了一天到晚上才做完手术的女人躺在床上,捂着肚子,对着张青梅说,“痛的要死了,都是你害的。”

“在依法征收的情况下,各村需根据具体情况具体对待,既要完成征收任务,又要完成本村的和谐稳定。”广播里播放着中央下达的文件内容。

影片中村干部和村民的关系,虽然因计划生育存在冲突和对峙,但正如许慧晶所言,并没有走向恶化。

1980年9月25日,《中共中央关于控制我国人口增长问题致全体共产党员、共青团员的公开信》指出:“为了争取在本世纪末把我国人口控制在十二亿以内,国务院已经向全国人民发出号召,提倡一对夫妇只生育一个孩子。”

1982年2月9日,中共中央、国务院发出《关于进一步做好计划生育工作的指示》,将计划生育定为基本国策。

宋健后来晋升为国务院国务委员,并成为三峡大坝建设项目委员会副主席。

这种“和谐”的背后,政府的权威与中国社会的“人情”在政策实施中发挥了一定的影响。

村干部们尽管手上有一定的权力,但除去受着“指标”的压力外,还被“乡里乡亲”的关系所束缚着,他们明白计划生育对传统认知的冲击、对家庭习俗延续的破坏。

但村干部们也明白,国情如此,国策如此,他们必须执行。

而村民们,他们对于村干部的来访虽然“不欢迎”,但是打开门后,还保留基本的尊重,而不是直接地对抗,内心里依然存留有对于权威的畏惧。

双方对于权力的畏惧和来自人情伦理的羁绊,让这场轰轰烈烈的计划生育在困难重重的环境里依然执行了下去,并且防止了基层官民的关系的崩坏。

影片中,站出来与村干部对峙的,往往是孩子的母亲和年轻母亲的婆婆,作为父亲、丈夫、儿子的那个男人却鲜少露面。

许慧晶心里一直认为相比于男性,女性的力量更有韧性。

在他看来,有女人出现的场合里,事情绝不会走向僵局。

“遇到比较棘手、冲突很强的事情时,一般都是家里的女人出面,因为农村里绝大多数都是女人主家的,除非万不得已需要男性用暴力解决的事男人才出面,一般有空间回旋时都是女人在前。”

影片里,除去荣荣这位年轻的女性形象,还有另一个出场时间不多、但分量十足的女性是荣荣的姥姥。

80来岁的老人家拉扯大五个孩子,听到村干部谈荣荣绝育的事,老人家的话朴素直接,“绝育绝的没人了有什么用啊!生一个孩子,现在老出事,要是这个孩子死了就没人了!”老人家激动地站起来指着村主任鼻子说,“你这是害人呢!”

村干部被老人家说的灰溜溜地推门走掉,老人家反倒对着举着摄像机的许慧晶,慈眉善目又满是无奈地笑着问“你说应该绝育吗?”

那一刻镜头里老人眯起来的眼睛,好似直直地能忘见屏幕外的观众。

她活了大半个世纪,竟然在生命阅历最丰厚的时候,遇上了这样的“荒唐事”。

也许谁也没有办法很好地回答荣荣姥姥这个问题。

在宋健和于景元于1988年发表的著作中,可以充分体现其人定胜天的乐观情绪,他是这样写的:

“自从人类数十万年前出现在这个地球之后,就一直在与自然作斗争。现在,人类终于用自己的智慧和社会力量征服了自然,取得了光荣的胜利。我们已经成功地掌握了整个蔬菜王国,我们已经成为动物世界的统治者,我们征服了所有曾经杀死或伤害我们祖先的凶残猛兽,让他们用生命偿还了对我们的亏欠。我们已经驯服了江河与闪电,畅游于太空之中,登陆了月球,并向金星、火星和其他星球发送了信息。简而言之,我们是历史的胜利者,我们已经掌控了世界,我们已经征服了外太空,赢得了自由。”

《妈妈的村庄》中反复出现的毛主席照片、红色歌谣、口号广播等意识形态极为浓烈的元素。

许慧晶否认这是“刻意而为”:“我们的生活就是这样,不仅仅是那个小村庄,像广州这样的一线城市也是如此,没有什么所谓的隐喻,现实就是如此。”

那个时代被绝育的母亲们,可能很大一部分人失去了思考人生来去的问题。

她们阴错阳差、莫名其妙地被一场突如其来的风暴打乱,前行的路上举步维艰,只能绕着一些除不去的痛苦和空虚,兜兜转转终其一生。

不知,如今在那个山西南部小村,孩子们是否还会哼唱《妈妈的村庄》中出现过的那首歌谣:

“米老鼠的家/稀里哗啦/米老鼠的爸爸是警察/每月的工资八毛八/买不起鹅/买不起鸭/买不起老婆要自杀……”